Penc'herieg

( Piriac-sur-Mer )

:

Piriac-sur-Mer

- Français: Piriac-sur-Mer

- Breton: Penc'herieg

( Brezhoneg ) - Population: 2 663

Gentilé: Piriacais - Type: Commune

- Superficie: 12,37 km²

Densité: 215.28 hab/km²

- Latitude: 47°23'45" N

Longitude: 2°33'45" W

- Latitude: 47.379304" N

Longitude: -2.545941

- pages: 20

⌘ Les mines de Piriac

Au printemps qui précéda la guerre, une initiative particulière tenta de remettre en exploitation l'ancienne mine d'étain de Piriac abandonnée depuis soixante ans. Les premières recherches qui devaient précéder une demande de concession furent, assure-t-on, fructueuses. Mais la guerre est venue les interrompre.

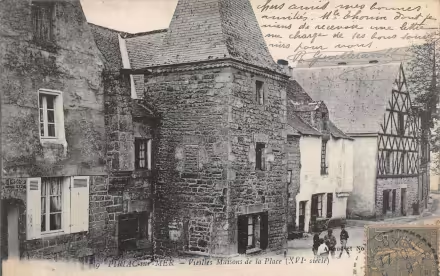

Piriac-sur-Mer: Début XX°: les vieilles maisons du XVI° sur la place

Déjà cependant, beaucoup de personnes avaient considéré ce projet d’exploitation comme une source de travail et de profits, et conçu l’espoir d'obtenir des salaires plus élevés que ceux que leur procurait l’agriculture ; mais peut-être aussi se leurraient-elles.

Les nouveautés ont un attrait irrésistible, et bien des agriculteurs et journaliers auraient abandonné la terre pour l'extraction de la pierre et le lavage des sables. L'économie générale du pays n’aurait peut-être pas retiré de ce changement tout le bien imaginé, alors et surtout que les exploitations agricoles, sources de richesses beaucoup plus appréciables que les minerais, manquaient du personnel indispensable. Il eut été, du reste, téméraire de tabler sur des résultats très problématiques, car l’expérience démontre que jusqu’à ce jour les tentatives contemporaines d'exploitation des mines locales, ont été plutôt peu encourageantes.

Je dis les tentatives contemporaines, car longtemps avant notre ère, nos richesses minières étaient connues et mises à profit par des populations gauloises. Les sulfates d’alumine de la Govelle en Batz, fournissaient aux riches Gaulois la callaïs dont ils faisaient des colliers et des objets d’ornement.

Les étains de Piriac, de Pénestin, de la baie du Groisic, étaient également exploités et servaient à la confection du bronze dont étaient faites un grand nombre de choses usuelles et d’armes de guerre. Le fer des gisements de Piriac et de Saint-Molf était travaillé dans des fonderies locales dont les vestiges sont parvenus jusqu’à nous.

Le secret de ces richesses naturelles disparut avec les populations gauloises.

Pendant tout le moyen-âge et les temps modernes, il demeura ignoré, sauf celui de certains petits gisements de plomb situés en Herbignac, que les potiers utilisaient pour composer la couverture vernissée de leurs poteries.

En 1813, deux géologues locaux, Athénas de la Guerrande et Dubuisson, retrouvèrent les gisements d’étain de Piriac. Après des études et des recherches qui durèrent plusieurs années, M. Formon, maître des requêtes au Conseil d’Etat, les mettant à profit, formule en 1827 une demande de concession de mine d’une superficie de 77 hectares, englobant toute la pointe de Piriac. Les résultats pratiques de cette concession furent nuls.

En 1848, de nouvelles recherches plus précises furent exécutées. Elles aboutirent en 1852 à une autre demande de concession faite par M. Ardoin, banquier à Paris, demande qui fut suivie presque aussitôt d’une mise en exploitation. Le concessionnaire s'installa comme si le succès devait répondre à ses espérances ; il fit construire au Port-Lorec à Piriac, une vaste maison d’administration qui existe encore, une machinerie à vapeur dont il ne reste que des ruines, et une maison d’habitation pour les ouvriers qui a totalement disparue. Les travaux entrepris n’eurent guère d’autres résultats que l’enlèvement d’une quantité considérable de pierres, la séparation du continent du Tombeau d’Almanzor, et la création en certains en droits de la côte, de véritables chaos de blocs de pierres de toutes dimensions. Il apparut que les filons étaient inexploitables, du moins avec les ressources et les appareils de l'époque.

En 1854, l’entreprise fut abandonnée.

La mine de Piriac est constituée presque entièrement par de l’oxyde d'étain mélangé avec une petite quantité de plomb et de sesquioxyde de fer, et une portion infinitésimale d’argent. Le centre de cette mine est situé entre le Port-Lorec et le Port du Véridec sur la côte de Penhareng. À cet endroit se trouve l’intersection de plusieurs filons situés à une profondeur variant entre 5 et 10 mètres, et qui tous, sauf l’un qui s’étend entre le Port-Lorec et Lérat en suivant à peu près le tracé actuel de la côte, se dirigent sous la mer. Leur inclinaison est de 10 à 25 degrés.

M. Ardoin dut s’arrêter devant l’impossibilité de vaincre, dans ses puits, l’infiltration de la mer, et de suivre sous l'eau les filons. Il obtint plus de succès dans l’exploitation des sables stannifères formés par la désagrégation des roches. Ces sables assez riches en métal, et qui furent l’objet des recherches de 1914, étaient en quantité importante au Port-Lorec, au Bichet, au Port du Véridec, entre le Port du Bouchet et le Port au Loup, puis en dépôts souterrains entre le Port-Lorec et Kerdinio, entre Lérat et Kervin, entre Brandu et Kerascouédé. Leur mise en valeur était relativement facile ; de nombreux puits et galeries furent creusés à travers les champs. Mais quels qu’aient été les produits, ils ne purent couvrir les frais. La mine de Piriac fut abandonnée.

Peu après, en 1862, une nouvelle tentative d’exploitation des sables stannifères, eut lieu au Toulru en Mesquer ; elle cessa presque aussitôt sans avoir rien produit.

Depuis lors, aucune exploitation véritablement intéressante ne fut renouvelée.

Ce n’est pas que manquèrent les chercheurs d’or, d’argent, de fer et de métaux de toutes sortes, mais comme précédemment ils se heurtèrent à deux obstacles, le manque de moyens et la difficulté de mise en valeur.

Nos ancêtres gaulois qui avaient autrefois réussi à retirer de notre sol une partie de ses richesses minières, n’avaient pas eu les mêmes prétentions et les mêmes soucis : c’était presque toujours des industriels et marchands qui, à la fois, exploitaient les mines et transformaient leurs minerais.

Mais il n’en est plus de même. Il faut aujourd’hui des précisions et une sécurité absolue aux bailleurs de fonds. Or nos richesses minières sont dans une situation qui ne peut encourager ces derniers et qui les désigne bien plus pour être exploitées, comme autrefois, par de petits commerçants qui en tireront des objets locaux, des souvenirs.

La période qui suivra la guerre nous montrera si, une fois de plus, les étains de Piriac, feront l’objet d’une nouvelle exploitation en grand. Dans la négative il ne faudrait pas le regretter outre mesure, car les exploitations de ce genre qui existent autour de nous n’ont jamais été, pour la population locale, uue bonne source de profit.

Les mines sont peut-être l’une de nos seules richesses naturelles dont nous devons déplorer le moins la mise en valeur.

H. Quilgars

30 janvier 1916