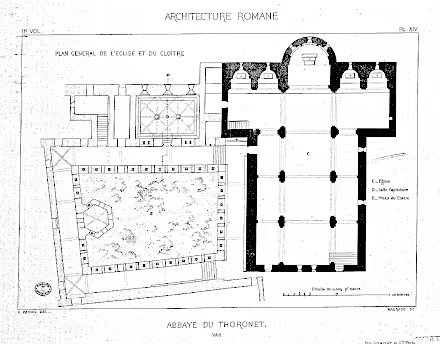

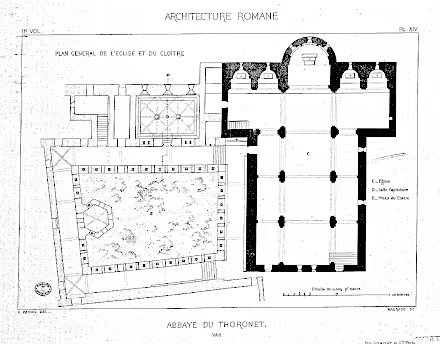

⌘ L'Abbaye de Thoronet

Plan de l'Abbaye relevé en 1873

◎ Aux origines...

Nous sommes au milieu du XII° siècle ; les Cisterciens, moines liés à l'Abbaye de Cîteaux fondée en 1098 par Robert de Molesme, abbé de l'abbaye Notre-Dame de Molesme, essaiment et ouvrent trois maisons en Provence: Tourtour en 1136, Silvacane en 1147, et Sénanque en 1148.

Appelés par Raymond de Saint-Gilles, alias Raymond IV°, Marquis de Provence, les moines détachés de l'Abbaye de Mazan s'installent à Tourtour ; la charte de la fondation du monastère est datée du 14 Avril 1136. S'ils furent appelés par Raymond IV°, ils est probable qu'ils furent soutenus par Bertrand II de Castellane, alors Évêque de Fréjus, et par les seigneurs de Castellane.

Une charmante légende laisse entendre que Saint Bernard est à l'origine de l'Abbaye mais ce fait est infirmé par les documents: Le Thoronet, Mazan, Sénanque et Silvacane et Tourtour ne figurent pas sur la liste des Abbayes fondées par Saint Bernard - 68 au total ; en Avril 1146, date de fondation de Tourtour, Saint Bernard allait d'ailleurs en Italie et passait par la Suisse. Il semble, par contre, qu'il y passa lors d'une voyage en Languedoc ; son voyage allant de Bordeaux à Albi le laissant penser.

L'Abbaye de Tourtour prospérant devint Abbaye Notre-Dame de Florieye vit les dons arriver ; ainsi, en 1140, Etiennette de Baux et son fils, Hugues, donnent les Salines de Marignane à l'Abbaye.

◎ Arrivée au Thoronet

Un legs de Raymond-Bérenger V, Comte de Provence, daté 16 mars 1146 offre des terres au monastère situées sur les lieux actuels ; une nouvelle abbaye commence à voir le jour. Pendant un siècle, comme nous l'indique une Convention du 6 avril 1304 signée par les vingt religieux de chœur avec Charles II d'Anjou, Comte de Provence.

Le recrutement monastique se fit surtout parmi les cadets de famille que le droit d'aînesse condamne au métier des armes ou à vie religieuse.

Les moines suivent et observent les règles de vie austère bernardine au moins pendant deux siècles ; cela se retrouvant dans le plan et architecture des bâtiments.

◎ Les dons affluent...

Très rapidement, les dons affluent.

- En 1185, Guillaume Grossus et Geoffroy Baralli, nobles hommes, donnent une propriété située aux environs de Marseille.

- En 1195, Guillaume Lombard leur cède la propriété de l'île de Porquerolles.

- En 1211, Pierre II, tuteur de Raymond-Béranger V, approuve le legs du château de Lorgues fait par Alphonse II, et confirme ainsi le testament d'Alphonse II daté du 11 septembre 1209 léguant des terres de Lorgues à l'Abbaye.

- En 1219, Boniface de Castellane leur fait cadeau du moulin et d'un verger situés à Castellane.

- En 1299, les Comtes de Provence leur lèguent la seigneurie de Lorgues et la juridiction sur les terres de la Bastide de Sainte Maxime et de Miramas.

Nous pourrions citer multiples legs et dons divers, dont celui de Romée de Villeneuve, connétable de Provence, Baron de Vence, qui lègue 100 sous tournois pour l'achat d'un calice et 100 sous tournois afin que les moines disent des messes pour le repos de son âme. Ces donation se suivront les unes les autres depuis, à minima 1173 jusque, toujours à minima, l'année 1588.

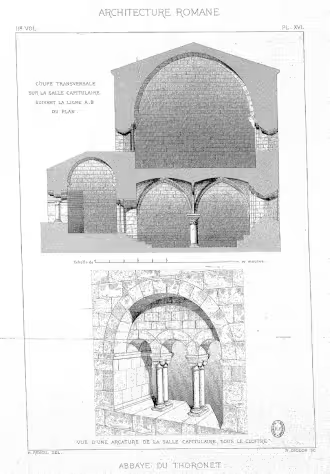

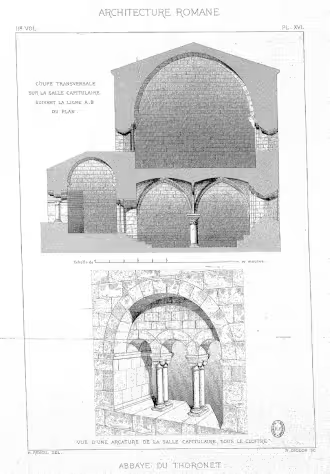

Plan de la salle capitulaire relevée en 1873

◎ Procès et plaidoiries...

Richesse voit toujours plaideurs...

Ce constat, s'il est actuellement très pertinent, était déjà règle pour nos aïeux et, tout religieux qu'ils fussent, nos bons moines n'y échappèrent: les procès s'accumulèrent...

Multiples procès seront futilités et liés à des questions de préséance ou des problèmes de bornages ou propriétés. Nos aïeux se chamaillent souvent pour broutilles comme, à titre d'exemple, ce terrible procès qui, aux Vigneaux, opposa Joseph Giraud et Pierre Alphand pour un vol de perruque, vola alors d'importance.

Un procès mérite attention particulière: Il opposa les Cisterciens du Thoronet aux Augustins de la Collégiale de Pignans.

Les Cisterciens, au XII° siècle, avaient édifié une maison sur l'île de Porquerolles qui fut détruite par les arabes en 1160 puis, vidée de ses moines cisterciens, occupée par les Augustins. Les religieux du Thoronet souhaitant récupérer les lieux, un procès s'ensuivit...

Deux juges seront nommés par le Pape pour arbitrer cette querelle. Les évêques de Marseille et d'Adge, tous les deux nommés, donnèrent raison aux Cisterciens mais cela semble ne rien avoir changé car les Augustins restèrent dans les lieux !

La longue liste d'interminables procès se déroule jusqu'à la fermeture de l'Abbaye lors de la révolution de 1789.

Suite: < Une abbaye en commende >